大师兄第一次听说蟠桃要从小时候看《西游记》说起,孙悟空偷吃蟠桃,毁了王母的蟠桃盛宴,荧幕上那大大、圆圆的蟠桃着实让人口水连连。

但是,后来才知道,蟠桃其实不是那样的,而是扁扁的、小小的,童年的美好记忆就这样破灭了。

那么同样是桃子,为什么蟠桃是扁的呢?近日,国际知名期刊Plant Biotechnology Journal(IF=8.15)在线发表了中科院武汉植物园韩月彭老师课题组及其合作单位共同的研究成果“1.7-Mb chromosomal inversion downstream of a PpOFP1 gene is responsible for flat fruit shape in peach”,该研究发现在蟠桃基因组中存在1个1.7Mb的倒位,而该变异会激活其附近的基因PpOFP1表达,导致蟠桃扁平果实。在该研究中,大片段的结构变异的检测是分析的基础,而三代测序技术能够高效地助力大片段倒位的发现。今天大师兄为大家奉上文章解读,以饕读者。

研究背景

桃起源于250万年前的中国青藏高原的西南部,在中国已有4000年的栽培史,其中有一个独特变种—蟠桃,蟠桃果实呈扁平状,体积较小,和我们常见的圆形桃子有明显区别,虽然长相一般,不过它具有酸度低、糖含量高等优异品质,受到越来越多的消费者喜爱。蟠桃果实扁平的特征受6号染色体上的S位点调控,同时S位点与控制鲜重和果实败育位点紧密连锁。关于S位点的基因定位研究有多次报道,发现2个临近候选基因(CAD1和LRR-RLK)与果实扁平的性状共分离,但后续又有研究显示这2个基因并非与CAD1和LRR-RLK共分离。所以,对于扁桃扁平性状的遗传基础研究仍待继续。

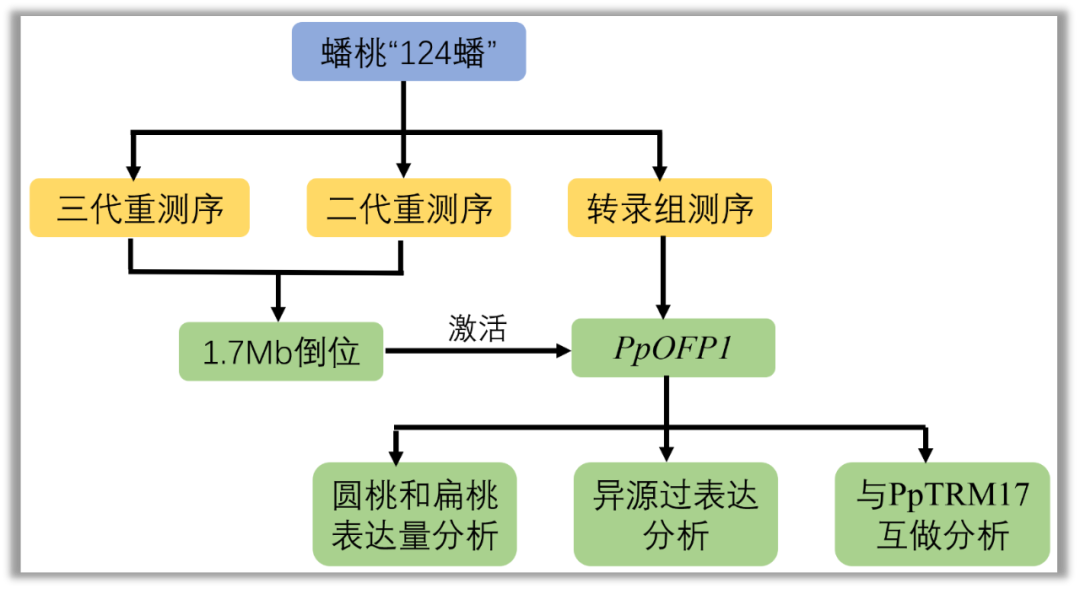

研究思路

主要结果

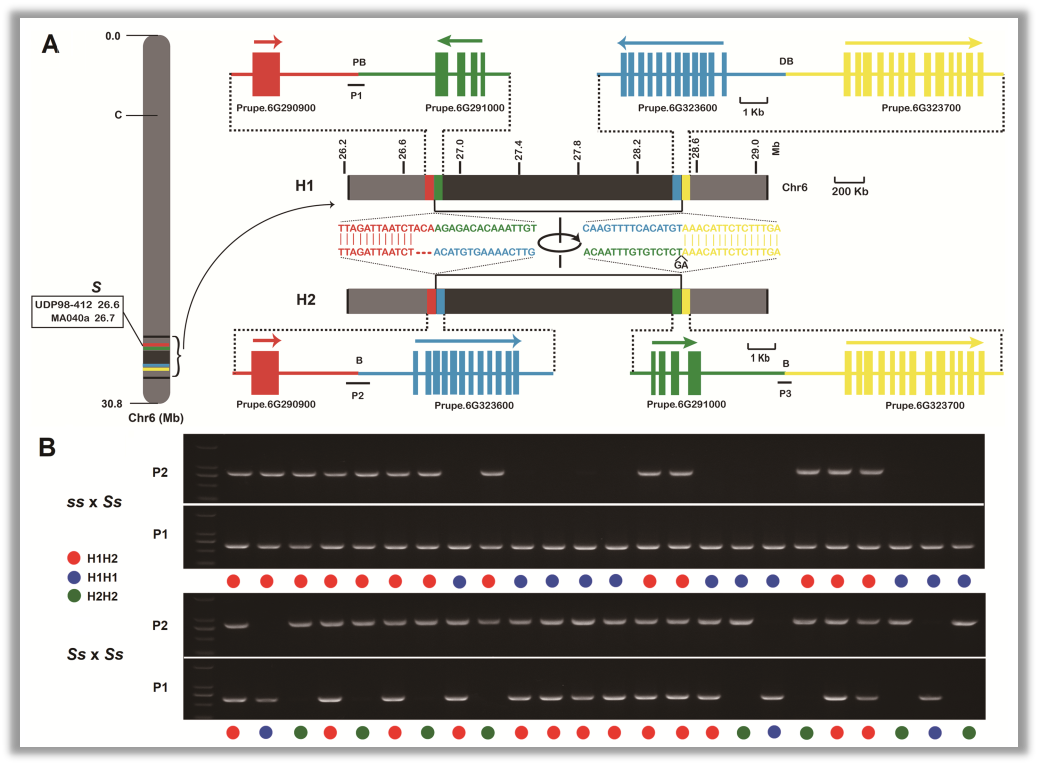

1、三代测序发现1.7Mb的倒位与桃子扁平性状共分离

对蟠桃品种“124蟠”进行三代和二代重测序,三代测序共得到10x数据,subreads平均长度11.3kb。使用illumina数据对三代数据进行纠错,纠错后的三代reads与参考基因组比对call SV,在6号染色体开发得到394个缺失、252个插入、9个倒位,其中在S位点下游得到一个1.7Mb的倒位,该倒位位点在“124蟠”中存在2种单倍型H1(不含倒位)和H2(含倒位)(图1A)。作者使用3个F1分离群体和一个自然群体,分析这些样品在倒位位点的基因型,发现圆桃的基因组均为H1/H1,而扁桃为H1/H2(图1B)。以上结果说明1.7Mb的倒位与果实形状存在共分离。

图1 6号染色体上S位点下游的1.7Mb倒位以及其在不同表型样品中的分型

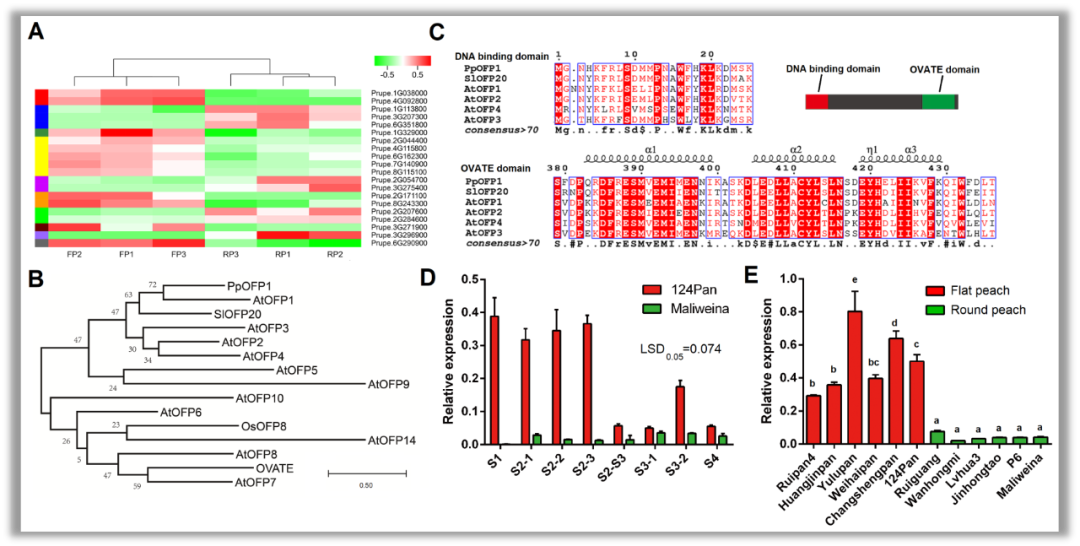

2、圆桃和扁桃的基因表达分析比较

通过比较扁桃和圆桃果实发育过程中果实纵径和果实横径的变化,发现在S2时期两者果实增长均较快(图2),于是作者在S2时期选择多个扁桃和圆桃进行转录组测序,结果在S位点附近发现1个在扁桃中上调差异表达基因rupe.6G290900(PpOFP1)(图3A)。PpOFP1与AtOFP1和SlOFP20为同源基因,2个基因分别负调控拟南芥细胞伸长以及番茄子房发育,从而说明PpOFP1很有可能是引起果实形状变化的候选基因。在果实发育S2期,扁桃果实中PpOFP1表达量显著高于圆桃(图3D,E),RNA原位杂交也显示PpOFP1基因在外皮层和内皮层细胞分裂区,该结果再次证实PpOFP1在果实纵向发育过程中发挥重要作用。

图2 不同表型桃发育阶段的形态变化

图3 圆桃和扁桃果实中基因表达分析

3、PpOFP1基因序列变异与性状差异无关

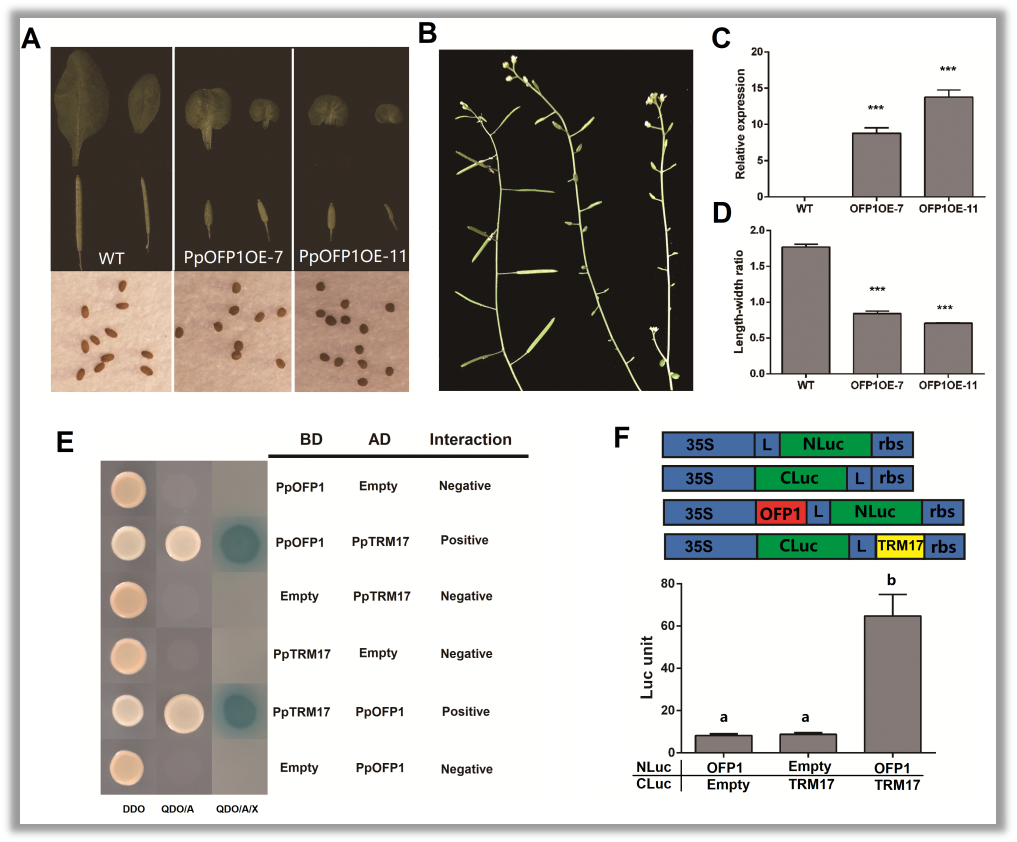

4、PpOFP1基因功能进一步验证

前期研究发现OFP基因家族与TRM基因家族存在互做来调控植物器官形状,于是作者分析了可能与PpOFP1互做的TRM基因,在桃子基因组中筛选到1个可能的互做基因PpTRM17,通过酵母双杂(图4E)和萤火虫荧光素酶双分子互补实验(图4F),发现PpOFP1能够与PpTRM17存在互做关系。

图4 PpOFP1在拟南芥中异源过表达个体表型以及其PpTRM17互做分析

总结

文章结合三代测序、转录组测序、转基因、蛋白互做分析等发现和证明了蟠桃变扁的原因,蟠桃6号染色体上存在1个1.7Mb的倒位,而在圆桃中并不存在,该遗传变异的产生可以激活PpOFP1表达,而PpOFP1的过表达可以抑制桃子果实的纵向发育,从而形成蟠桃扁平的表型。文章从侧面也反映出引起性状变异的原因不仅仅是基因序列上的差异,大的结构变异同样也会造成性状的变化。总体来说,文章思路清晰,结构严谨,为林木等多年生物种开展重要性状的遗传研究提供新的思路,文章后续也可以结合染色体互做分析(如Hi-C)去探究倒位区域与PpOFP1之间的互做关系,分析增强子在桃子果实发育中的重要作用。

京公网安备 11011302003368号

京公网安备 11011302003368号