英文题目:How nanoscale plastics facilitate the evolution of antibiotic resistance?

发表时间:2024年12月

合作单位:农业农村部农业环境保护研究所

发表期刊:Journal of Hazardous Materials(IF 8.9)

研究背景

塑料污染现状严峻且向纳米级转化:塑料已成为现代生活不可或缺的材料,但大量塑料废弃物造成了全球紧迫的环境问题,在水、海洋生物、人类排泄物甚至极地沉积物等多种介质中均有检出。环境风化作用使塑料碎片逐渐分解为微塑料(<5μm)和纳米塑料(<1μm),其中纳米塑料(NPLs)因更丰富、反应性更强,能到达更偏远区域并穿透活细胞,环境风险远高于微塑料。纳米塑料与抗生素抗性基因(ARGs)的关联研究不足:已有研究表明塑料可促进 ARGs 增殖,且纳米材料(如金属纳米颗粒 AgNPs、ZnO NPs)与细菌抗生素抗性进化相关,但关于纳米塑料对细菌抗生素抗性的影响尚不明确。金属纳米颗粒与纳米塑料在物理化学性质和界面活性上存在本质差异,且虽有研究指出微塑料可吸附 ARGs 加速其传播,但纳米塑料与耐药菌共存状态及作用机制的研究仍较零散。

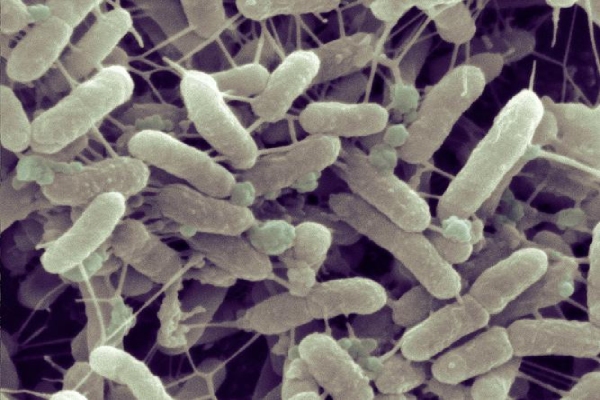

粘质沙雷氏菌的研究价值:粘质沙雷氏菌在自然环境中分布广泛,可定殖于水和土壤介质,是医院获得性感染的重要条件致病菌,能引发肺炎、尿路感染和败血症等疾病,且其自身携带 ARGs。随着广谱抗生素的大量使用,该菌的耐药性增强,对临床治疗构成挑战,因此研究纳米塑料胁迫下其抗生素抗性轨迹具有重要意义。

测序策略

转录组测序(RNA-seq)+基因组测序

研究结论

1、纳米塑料可促进粘质沙雷氏菌抗生素抗性进化,且作用受粒径影响:

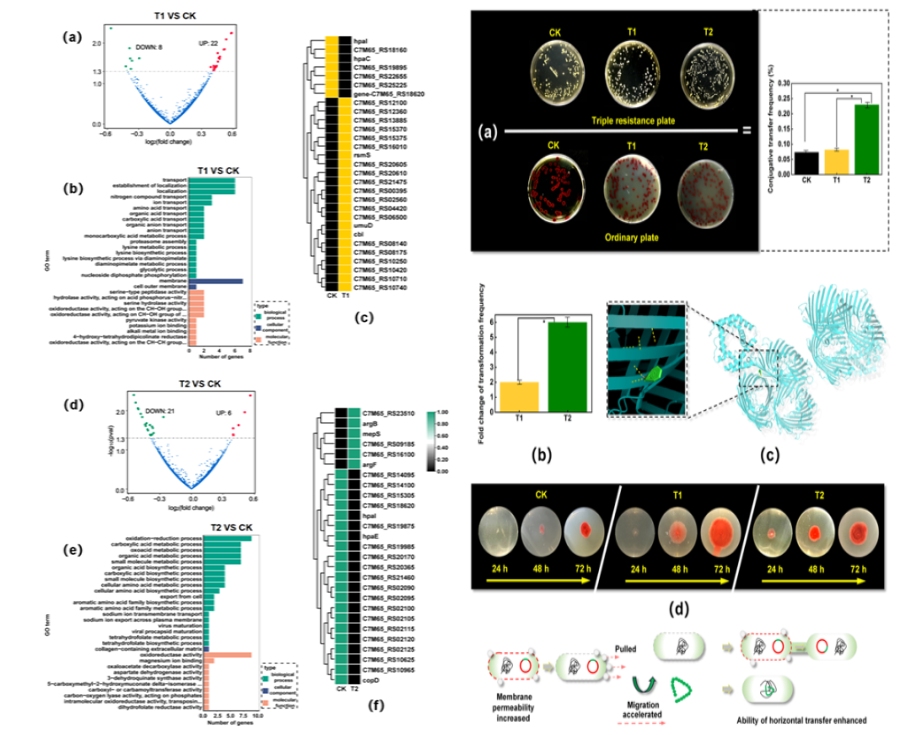

暴露于纳米塑料后,粘质沙雷氏菌对磺胺甲噁唑(SMX)、诺氟沙星(NOR)、链霉素(STR)、卡那霉素(KA)等抗生素的抑菌圈逐渐缩小,ARGs 相对丰度显著高于无纳米塑料组(CK),且呈现 “200nm 纳米塑料组(T2)>600nm 纳米塑料组(T1)>CK” 的规律(T2、T1、CK 的 ARGs 相对丰度中位数分别为 0.82%、0.62%、0.56%)。

随着传代,CK 和 T1 组的 ARGs 丰度呈下降趋势(归因于基因适应性成本),但 T1 组下降幅度小于 CK 组,而 T2 组 ARGs 丰度呈上升趋势,表明小粒径纳米塑料对细菌抗生素抗性进化的促进作用更显著。

2、不同粒径纳米塑料促进抗性进化的机制存在差异:

600nm 纳米塑料:主要通过影响细菌细胞膜通透性促进抗性。转录组分析显示,其诱导的差异表达基因(DEGs)多与物质运输和细胞膜功能相关,如 LysE 家族转运蛋白、ABC 转运蛋白通透酶等表达上调,增强抗生素外排能力,进而提升细菌抗性。

200nm 纳米塑料:主要通过调控细菌代谢过程增强抗性。其诱导的 DEGs 多参与氧化还原过程、羧酸代谢过程等,如硫胺素焦磷酸结合蛋白(TPP)下调导致细菌代谢受损,激活抗性相关基因表达;环氧奎奴基还原酶 QueH 上调提高细菌蛋白质合成效率,促进外排泵等抗性相关蛋白合成。同时,200nm 纳米塑料对细菌生长抑制更强,使细菌进入低代谢休眠状态,抵抗抗生素攻击。

3、纳米塑料通过诱导基因突变增强细菌抗性:

纳米塑料暴露会导致粘质沙雷氏菌发生单核苷酸多态性(SNP)突变,且粒径越小突变概率越高(T2 组 SNP 纯合子数量 31513 个,T1 组 31380 个)。突变基因功能主要涉及催化活性、结合、细胞膜、细胞过程和代谢过程,部分突变基因(如 HMI62_RS24365)可改变细胞膜功能,增强抗生素外排,进而提升抗性。

4、纳米塑料可加速 ARGs 水平转移,小粒径作用更突出:

纳米塑料暴露显著提高粘质沙雷氏菌的接合转移频率(T2 组 22.98%、T1 组 8.13%、CK 组 7.35%)和游离质粒转化能力(T2 组转化频率是 CK 组的 6 倍,T1 组是 CK 组的 2 倍),且转移的质粒携带多种抗性基因和外排泵基因。

分子对接显示,纳米塑料可与细菌细胞膜蛋白(如 5NUQ,结合能 – 8.54kcal/mol)结合,像 “牵引器” 一样促进细菌间接触;同时,纳米塑料能增强细菌运动能力(T2 组细菌扩散圈最大),进一步提高 ARGs 水平转移频率。

结果展示

京公网安备 11011302003368号

京公网安备 11011302003368号